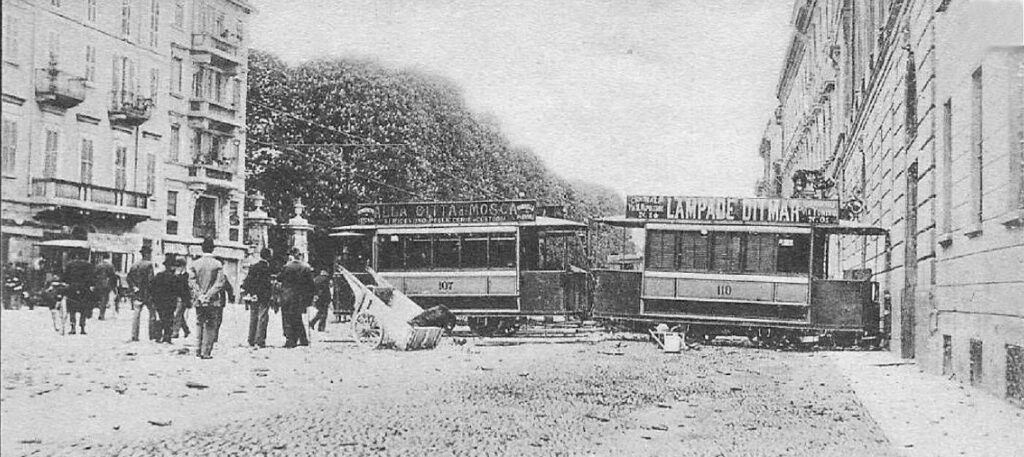

I “moti del pane” del 1898

«E poi arrivava lui, che attraversa l’oceano per vendicare

il popolo trucidato. E grazie al cazzo che mi fomentava».

Zerocalcare su Gaetano Bresci

È il 29 luglio del 1900, ore 21 e 30 minuti, Monza. Dopo aver assistito a un’esibizione ginnica, Sua-Maestà-Umberto-I-di-Savoia-Re-d’Italia si incammina verso la carrozza in compagnia della moglie. La folla lo circonda. Tra questi c’è Gaetano Bresci, anarchico toscano emigrato negli Stati Uniti. Si avvicina al sovrano. Ha una pistola. Spara quattro colpi. Tre raggiungono il re, uno va a vuoto. Un’ora dopo, alle 22 e 40, il monarca muore. Gaetano Bresci, tornato dall’America dopo essere fuggito alla fame e alla miseria, aveva raggiunto il suo proposito: vendicare il popolo massacrato dai cannoni di Bava Beccaris.

Erano passati due anni da quando i soldati e i carabinieri del Regio Esercito avevano represso nel sangue i “moti del pane” (o secondo altre dizioni “dello stomaco”): un’insurrezione popolare che minacciava di trasformarsi rapidamente in rivoluzione sociale. In quattro giorni, tra il 6 e il 9 maggio del 1898 – in una Milano in stato d’assedio – vennero uccisi dai colpi di artiglieria e di fucile ottantuno persone, quattrocentocinquanta furono i feriti. Sono le stime ufficiali, nelle quali però non figurano ovviamente coloro che erano riusciti a sfuggire le maglie della pubblica sicurezza, e che nei giorni seguenti si curarono (o morirono) senza lasciar traccia negli archivi della polizia.

Ora, che la situazione sociale fosse esplosiva, e non solo a Milano, non serviva un particolare acume per indovinarlo. L’Italia non si fece unitaria per spinta di popolo, e l’onda lunga della Grande Rivoluzione francese si infranse sugli scogli di una classe borghese moderata, disposta al compromesso con i vecchi ceti dominanti, timorosa di rompere, con la propria azione, equilibri secolari, e di liberare forze sociali fino a quel momento sopite. Le classi subalterne, sospinte a forza dietro le quinte della Storia, si trovavano così a subire la doppia oppressione dei rapporti di servitù, specie nelle campagne, e del moderno sfruttamento capitalistico nelle fabbriche.

Le scelte di politica economica riflettevano l’equilibrismo dei ceti dirigenti. La modernizzazione in senso capitalistico del Paese si accompagnava contraddittoriamente a politiche protezionistiche che tutelavano gli interessi dei latifondisti. Era, questa, appunto una contraddizione, la cui soluzione era possibile solo a condizione di una riforma agraria radicale. Una riforma capace da spezzare il giogo semifeudale che ancora dominava in vaste aree dell’Italia (in ispecie quella meridionale) e favorisse lo sfruttamento razionale della terra disponibile. Ripartizione della superficie arabile tra i braccianti nullatenenti, investimenti di capitali, rinnovamento dei mezzi di produzione: queste le prime e più importanti conseguenze di tale riforma. Conseguenze che a loro volta sarebbero state causa di un diffuso aumento di produttività e di un’emancipazione delle masse contadine dalla loro miseria atavica.

Ma una riforma di tal fatta sarebbe stata possibile solo spazzando via le classi nobiliari meridionale che sostenevano la dinastia regnante e la borghesia settentrionale, sul cui potere economico si fondava tanto il potere politico quanto l’apparato burocratico-amministrativo dello Stato dei Savoia. La riforma, insomma, sarebbe stata possibile solo a seguito di una rivoluzione. E proprio contro questa eventualità erano tesi tutti gli sforzi delle classi dominanti italiane.

Venti di sommossa però agitavano la società in quello scorcio di XIX secolo. L’evento scatenante era stato il cattivo raccolto del 1897: il prezzo del grano si era impennato rapidamente, anche a causa del blocco delle esportazioni deciso dalla Russia, oggi come allora granaio del mondo. Sordo alle richieste popolari e perfino dell’opposizione parlamentare, il governo non si decideva a revocare il dazio introdotto nel 1870 su chi trasportava più di mezzo chilo di pane in città, limitandosi a una sua provvisoria diminuzione nei primi mesi del 1898. Le mobilitazioni, iniziate a gennaio, attraversavano il Paese dalla Sicilia al Veneto. Napoleone Colajanni, autore radicale ma tutt’altro che di simpatie socialiste, ricorda:

A Forlì si assaltano le botteghe nelle quali si vende il pane; la sommossa dura alcuni giorni in Ancona dove si saccheggia la casa di un negoziante di grano; a Macerata gli affamati s’impadroniscono del frumento messo in vendita e si rompono i vetri della casa del Sindaco e del Municipio; a Senigallia, si saccheggiano i magazzini di frumento del principe Ruspoli; a Chiaravalle vi sono colpi di revolver ed un carabiniere viene ferito; a Gallipoli si dà fuoco alla casa di un ricco cittadino; a Firenze – la mite e gentile Firenze – scene simili si ripetono e molti agenti di polizia vengono feriti; a Milano, a Napoli, a Palermo, a Ferrara, a Bologna, società operaie ed associazioni politiche protestano contro il rincaro del prezzo del pane e si moltiplicano le riunioni degl’infelici che domandano: pane e lavoro! (Colajanni 1898, p. 23-24).

A Milano i primi a muoversi erano stati gli operai della Pirelli, scesi in sciopero il 6 maggio. Fuori dallo stabilimento, i militanti socialisti distribuivano volantini in cui, tra le altre cose si domandava il suffragio universale. La polizia interviene arrestando tre manifestanti: due operai e un militante socialista. In tutta risposta duemila lavoratori si riuniscono in presidio sotto la Questura di via Napo Torriani (Relazione del generale Del Mayno sulla sommossa di Milano del 1898). Volano fischi e qualche pietra, una delegazione guidata dai socialisti viene ammessa a parlamentare. Ottiene il rilascio di due dei tre prigionieri ma non basta, gli operai non sciolgono l’assembramento. Le truppe di stanza al Trotter vengono allora schierate di fronte alla Questura, la tensione si alza ulteriormente, i soldati aprono il fuoco, «numerosissimi i feriti» (Colajanni, p. 36), due i morti: tale Salvoldi, operaio della Pirelli, e Viola, un agente di polizia infiltrato tra i manifestanti. È l’inizio dei moti. Il giorno successivo,

gli operai, addolorati e indignati pei fatti del giorno precedente volevano manifestare i loro sentimenti astenendosi dal lavoro. La decisione fu presa in principio da quelli dello stabilimento Pirelli; gradatamente venne comunicata ed accettata da quelli di quasi tutti gli altri stabilimenti della città e dei sobborghi (Colajanni, p. 44).

Un corteo di migliaia di persone, lavoratori e non solo, si snoda per le vie della città, dalla Pirelli in via Ponte Seveso (affianco alla Stazione Centrale) fino in centro. Ma in centro, in piazza del Duomo, il generale Bava Beccaris ha fatto acquartierare le truppe: «chiuso dai bersaglieri lo sbocco della Galleria verso la Piazza del Duomo dalla cavalleria lo sbocco della piazza verso il Corso; da alpini e fanteria via Mercanti, via Torino, via Carlo Alberto, via Rastrelli; militarmente occupate tutte le porte della città» (Colajanni, p. 46). Sono le manovre preparatorie necessarie alla repressione militare dei manifestanti, che si protrarrà per i successivi tre giorni lasciando sul selciato – come già ricordato – almeno ottanta morti e diverse centinaia di feriti.

Non è qui possibile ricostruire puntualmente tutti gli avvenimenti di quei giorni. Raccontare delle barricate erette nei pressi delle Colonne di San Lorenzo (barricate che tanto ricordano quelle narrate da Victor Hugo e che fecero la loro stessa fine), dei cannoni caricati a mitraglia sulla popolazione inerme, del convento di frati cappuccini preso d’assalto dall’artiglieria, dell’arresto delle centinaia di militanti socialisti (tra cui i massimi dirigenti del Partito: Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Leonida Bissolati, Andrea Costa), della chiusura di decine di circoli e sedi di giornale.

Dopo quattro giorni la rivolta si spense così come era sorta. Nata della miseria, passata attraverso il piombo e il sangue, non risolse le contraddizioni che l’avevano generata. Ma è d’altronde questo il limite esiziale delle jacquerie, ciò che le distingue dalle rivoluzioni, quelle riuscite naturalmente, ma anche quelle che falliscono sotto la scura della repressione.

Gli strascichi, invece, si protrassero ben oltre la notte del 9 maggio. Migliaia di anni di carcere vennero comminati ai manifestanti arrestati. Bava Beccaris, «il macellaio di Milano», venne insignito del titolo di grande ufficiale dell’Ordine militare di Savoia e nominato senatore del Regno da Umberto I. La strage rimase a lungo impressa nella memoria popolare ispirando canzoni, poesie, dipinti, film. E poi, due anni dopo, arrivò lui: attraversò l’oceano e vendicò il popolo trucidato. Alle ore 21 e 30 del 29 luglio 1900, a Monza, tra la folla plaudente, un anarchico toscano tornato dall’America si avvicinò a Umberto I e aprì il fuoco. Dei quattro colpi, tre andarono a segno. Ma Gaetano Bresci non aveva ucciso il Re. Gaetano Bresci aveva ucciso un principio.

Bibliografia

N. Colajanni, L’Italia nel 1898 (tumulti e reazione), Società Editrice Lombarda, Milano 1898

di Simone Coletto