«Essere incessantemente sotto gli occhi dell’ispettore significa perdere di fatto la capacità di fare del male, se non addirittura il desiderio di farlo.»

Jeremy Bentham

«I’m singin’ in the rain, just singin’ in the rain, what a glorious feeling and I’m happy again.»

Alex, il capo dei Drughi

L’arte dovrebbe occuparsi solo di bellezza o anche d’altro? Tenere il timone dritto su questioni estetiche oppure gettare le ancore anche nei mari della politica o, perfino, della giustizia? Potrebbe rispondere domanda: «perché punire e come?», o per questo dovremmo affidarci solo alle due principali teorie di Filosofia del Diritto, per sentirci dire cose in apparenza diverse? Dico in apparenza perché sia la teoria Retributiva della pena che quella Preventiva, in effetti, si sono originate alla fine del Settecento, in periodo illuminista. Se per la prima la punizione dei delitti è concepita come un dovere assoluto che consegue l’introiezione della società nell’individuo («la legge morale dentro me» di kantiana memoria) per la seconda il reato è come un’auto-estromissione dell’individuo dalla società e la pena è una cura utile a reinserire socialmente il reo; da direzioni diverse, quindi, si converge su un unico punto.

Un punto, però, che omette un elemento non da poco: quello della pena in quanto spettacolo del potere. In effetti, fin dall’antichità, la pena è stata qualcosa da esibire a un pubblico[1]. La punizione dei colpevoli non è sempre solo stata visibile ai più, ma un vero rituale. V’è sempre stata tutta una serie di personaggi coinvolti nella esecuzione di un giudicato, secondo modalità e canovacci precisi. Sebbene si trattasse di spettacoli crudeli, nel punire è sempre stata prevista una certa arte e disposizione alla teatralità.

Tra l’Illuminismo e il Romanticismo con l’esplosione della Rivoluzione Industriale questa spettacolarizzazione della pena però sembrerebbe venire progressivamente meno. L’istituzione moderna della detenzione punitiva, parrebbe poi rendere la pena invisibile ai più. Il reo è nascosto dietro le mura. Lontano dagli occhi e lontano dal cuore delle vittime.

In realtà lo spettacolo cambia, ma non scompare. Come il potere moderno non si concentra più in un sovrano, ma si fa sovranità diffusa, così, per i colpevoli di reato, si passa dall’essere osservati e mostrati a tutti in un dato momento (l’esecuzione) al poter essere osservati da un individuo qualunque in qualsiasi momento. Il reo non è più esposto alla gogna e a pene dai rituali atroci, perché allo spettacolo esemplare e alla pena corporale, al dolore che esibisce la potenza del Re, si sostituiscono discipline di controllo. Si rinchiude il reo in un luogo dove a qualcuno basterà aprire uno spioncino (o guardare una telecamera) per sapere cosa fa. È il modello del Panopticon di Jeremy Bentham applicato in modi e gradi diversi nelle istituzioni penali[2]. Un modello che al proscenio patibolare sostituisce il peep show e il reality.

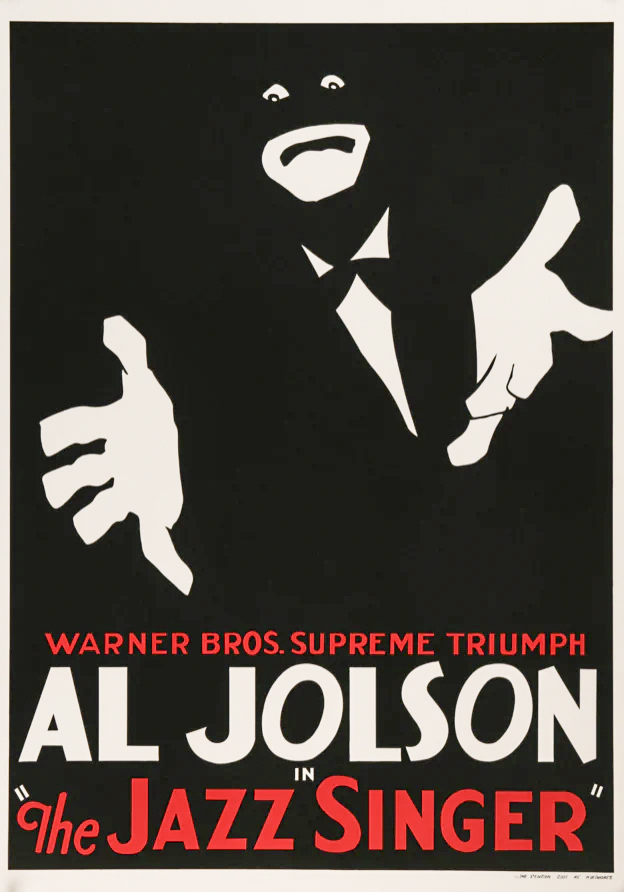

Bisogna riconoscere a un bel libro, Sorvegliare e punire di Foucault, il merito d’aver portato l’attenzione su questo aspetto spettacolare del punire. Tuttavia Foucault è arrivato secondo e un regista, Stanley Kubrick, con Arancia meccanica ha detto, sul tema, di più (e meglio). In Arancia meccanica Kubrick filma le peripezie di Alexander DeLarge, un giovane che ama due cose su tutto: la violenza e Beethoven. Con i suo branco di Drughi, dopo un bel rinforzo di Latte+ (latte drogato) se ne va in giro a stuprare, a pestare barboni e a compiere rapine. Solo per il puro piacere di farlo.

Il crimine, nel film, è una forma di intrattenimento e la violenza è un genere di spettacolo. Kubrick insiste molto sul tema dell’occhio e dello show. La prima inquadratura del film è sullo sguardo di Alex, ma anche i particolari più minuti alludono al vedere: i fari dell’auto di Alex paiono riprodurre con riflessi di luce le stesse ciglia finte che lui indossa e, in una scena nota, il pestaggio d’un vecchio ubriacone avviene in un sottopasso il cui ingresso sembra un occhio. Non solo. Una delle scene più significative è quella in cui i Drughi si battono contro un’altra banda in un vecchio teatro, mentre uno dei momenti più intensi, ad esempio, è quello nel quale Alex e i Drughi si dedican alla loro amata ultraviolenza cantando Singing in the rain e colpendo le loro vittime a passo di danza. Perché a fianco della colonna visiva corre, altrettanto importante, quella sonora e tutte le scene di violenza son accompagnate da musica, in genere di Beethoven, a enfatizzare il dramma visivo.

Alex è stato talvolta interpretato come una sorta di superuomo nicciano. Un individuo dai desideri vitali che s’impone con la propria volontà. In realtà, se guardiamo alla natura dei piaceri di Alex, fatta eccezione per la musica classica, son tutti di natura molto gregaria (essere il leader d’una banda, avere tante donne, belle auto). Desideri piccolo borghesi, molto lontani da quelli delle élite nicciane. Il desiderio di potere di Alex è infatti inautentico. Non desta meraviglia pertanto che egli venga poi tradito dai suoi, consegnato alla legge e condannato a una lunga pena.

In modo fortunoso però Alex entra in un programma speciale che gli permette d’evitare la lunga detenzione: la Cura Ludovico. La cura, dallo scopo perversamente logico, trasformare il piacere in disgusto, consiste nella visione coatta (tramite un divaricatore di palpebre) e ripetuta di violenze e crimini a cui sono associate due cose: un farmaco che induce nausea e (casualmente) la musica di Beethoven. Si noti come la cura (la punizione) si basi sulla visione e sullo spettacolo. Alex, di fatto, viene curato in un cinema (costretto a vedere fino alla nausea quelle cose che di norma vorrebbe fare).

La Cura Ludovico produce un uomo inerme che finirà con l’essere persino picchiato dagli homeless che vessava e quasi ucciso dagli ex amici divenuti poliziotti. Contrappassi non utili però a una redenzione. Alex non smette di desiderare la violenza, smette solo di poterla agire. Come un malato che non può manifestare sintomi.

Peccato, infine, che Alex sia allergico ora anche alla musica di Beethoven, il cui ascolto lo fa star male quanto il desiderar di nuocere. Non si tratta d’un particolare da poco. Kubrick non vuol dirci, semplicemente, che nella terapia di Alex c’è stato un incidente tecnico. O che una cosa innocente e bella è stata macchiata dal coinvolgimento in un disumano lavaggio del cervello. Al contrario. Nessuno è innocente in Arancia meccanica; non Alex e nemmeno chi l’ha usato come cavia. Non è innocente il potere politico e nemmeno l’arte.

Il finale è un cinico apologo dei rapporti tra politica e violenza, ma anche, o soprattutto, dell’uso dell’arte da parte del potere. L’applauso della scena finale ce lo rivela. Alex capisce che la violenza va esercitata con una funzione pubblica e non come piacere privato. L’arte segreta del potere è quella di saper render la violenza disciplinata, magari in uno spettacolo ad uso e consumo del pubblico. Kubrick vuol dirci che se la pena è una sorta di spettacolo il cui scopo è ottenere disciplina, allora lo spettacolo può essere usato come strumento disciplinare, per estrarci l’anima e riforgiarcela.

Chi non ne è convinto si guardi il film e provi poi a canticchiare Singing in the rain, togliendosi dalla testa l’immagine d’un uomo in bombetta, con maschera da Cyrano, che picchia un inerme vecchietto. Se non ci riesce non è perché è stato anche lui, per tutto il film, sottoposto a una Cura Ludovico?

Note

[1] Anche il cristianesimo confermerà tale impianto. Anzi è proprio il cortocircuito dello spettacolo della pena di Cristo, nella quale Dio osserva il dolore della carne della propria carne, sottoposta a una pena ingiusta ma inflitta sulla base delle stesse leggi divine, a fondare l’universale liberazione dal peccato.

[2] Oggi il Panopticon lo troviamo un po’ meno nelle carceri e un po’ più in industrie, magazzini della logistica e, presto, in scuole e in case di cura.