Dalla caverna all’espressionismo tedesco

Vedo la gente morta.

(Il sesto senso, M. Night Shyamalan, 1999)

È più difficile uccidere un fantasma che una realtà.

(Virginia Woolf)

Che cos’è il cinema? Un gruppo di persone in un grande spazio buio e chiuso che guardano tutte nella stessa direzione, quella di una parete bianca, senza che possano o vogliano distogliere lo sguardo da ciò che stanno vedendo; perché ciò che stanno vedendo, in quel momento, nonostante siano solo ombre che danzano sul muro, è uno spettacolo palpitante e apparentemente vivo.

Per questo, a pensarci bene, si può dire che il cinema non l’abbiano concepito per primi i Lumière. Il cinema è un’idea antica, anche più delle ombre cinesi alle quali magari ci rimanderebbe l’esagramma 36 dell’I Ching. Forse nasce con le pitture illuminate dalle torce nella caverna di Lascaux, e sicuramente è un’idea vecchia quanto quella delle Idee stesse. Comunque, è iniziata con una caverna buia. Perché il cinema è un’invenzione di Platone e, se proprio dovessimo assegnargli un’origine ben precisa, faremmo bene a rileggere La Repubblica, là dove viene esposto il Mito della Caverna.

Il Mito della Caverna narra d’un prigioniero. Assieme ad altri prigionieri è costretto a guardare ombre proiettate sul muro d’una caverna. Per accidente si libera e, filosofo per forza, scopre che tutto ciò che ha veduto fino ad allora è falso. Uscito alla luce del sole si rende conto che oltre alle ombre ci sono oggetti veri. Torna a raccontarlo ai compagni. Questi lo prendono per folle proprio perché dice la verità.

Il Mito della Caverna illustra, in una metafora, l’Idea del Bene come luce solare grazie alla quale si percepisce la naturale verità delle cose, l’esistenza d’una realtà chiara e ideale, opposta a quella che appare al fosco della caverna, dove immagini incerte, prodotte da un fuoco flebile, consentono di osservare del reale al massimo un simulacro: l’ombra. Una metafora che si rivelerà, storicamente, d’una tale fecondità che ancora il cinema espressionista tedesco vi farà ampiamente ricorso. Nei film tedeschi espressionisti gli eroi son sempre solari e gli antagonisti figure umbratili di usurpatori e plagiatori (Il Dottor Mabuse) senza il senso della realtà o che vogliono farcelo perdere (Il gabinetto del Dottor Caligari).

Se il Mito della Caverna ci parla del reale e, soprattutto, della sua falsa riproduzione, il cinema espressionista tedesco a modo suo ne eredita l’argomento. Murnau, ad esempio, coglie il tema col film Nosferatu, storia di un giovane solare e vigoroso, Hutter, che dopo l’incontro con la sua nemesi, il suo doppio, Orlok, un maledetto ritornante dalla morte vampiro, deve a sua volta ritornare a casa dalla giovane e amata moglie prima del mostro.

Già Platone aveva colto la relazione tra doppi e ritornanti. Nella Repubblica, ad esempio, è il Mito della Caverna stesso a raddoppiarsi nel meno noto Mito di Er. Qui Er, il protagonista, non è che il filosofo della caverna che ritorna, addirittura, dall’Aldilà, ma sotto le spoglie di un profeta. Morto in battaglia da dieci giorni, proprio l’attimo prima che gli accendano la pira funebre (altro che Il seppellimento prematuro di Poe), Er si risveglia e, redivivo, ci narra dell’esistenza di anime immortali, le quali, dopo cicli di millenni passati in Purgatorio o in Paradiso, si reincarnano in nuove vite. Il meccanismo d’assegnazione delle esistenze è aleatorio, ma le anime sagge sapranno scegliere comunque una vita felice, purché di tempra accorta e moderata. Poi berranno l’acqua del fiume Amelete che cancella ogni ricordo delle vite precedenti. Er ha avuto il privilegio di non bere quell’acqua, così ha potuto compiere il suo nostos e raccontare l’Aldilà con l’autorevolezza di un risorto.

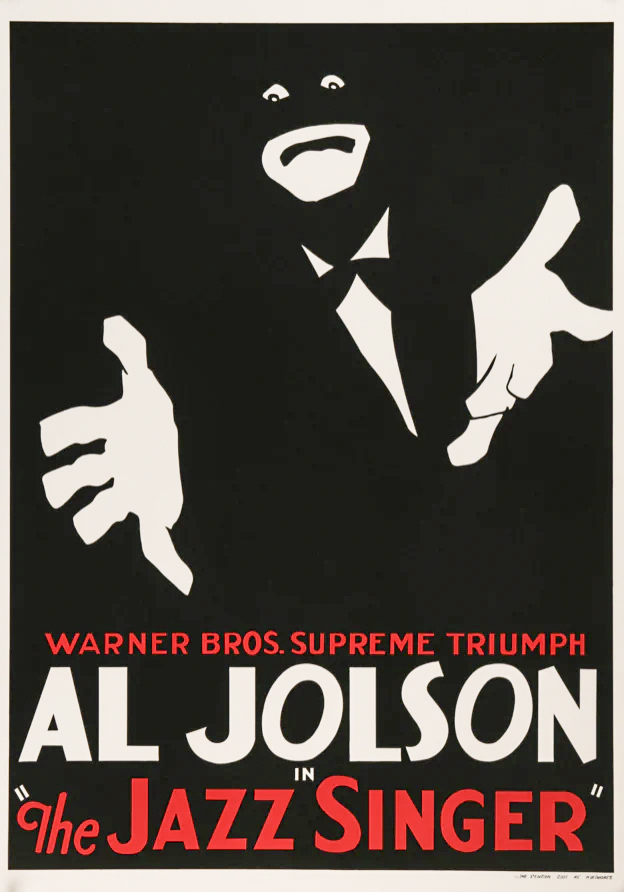

Er è letteralmente un non morto: un non spirato o, per dirlo alla rumena più che alla latina, un Nosferatu. Certo, non è un vampiro, come quello che il grande attore Max Schreck ci ha fatto vedere su celluloide. Platone non è un autore romantico. Non è Polidori né Stoker; ma di sicuro Er, il suo personaggio, è uno dei primi revenant della letteratura occidentale. Benché Er non sia un vampiro, è sufficiente capovolgerne la figura (e con lui quella dell’anonimo filosofo della caverna) per rendersi conto di come ogni vampiro (in particolare il Nosferatu di celluloide di Murnau) costituisca il doppio negativo e persecutorio di Er (e del “prigioniero”). Ogni vampiro è apostata, è “mendosofo”, l’ombra malevola del filosofo e del profeta che, invece di liberarci, ci trascina nel buio, si nutre della nostra viva verità e c’incatena, per non morir di nuovo, all’illusione eterna da cui proviene.

Il Nosferatu di Murnau incarna perfettamente lo spirito dell’ombra che non voleva morire. Il film è infatti una copia non autorizzata del Dracula di Stoker. Murnau, accusato di vampirismo creativo (di violazione del copyright) sarà costretto a far fare a tutte le copie del film la stessa fine bruciante di Orlok. Se ne salverà solo una (nascosta in cripta?). Un film metacinematografico che ci ricorda che il cinema stesso è un’arte popolata da non morti, immagini vive e ripetibili ad libitum di attori che se non sono polvere (di stelle) già da un pezzo, comunque lo saranno presto; ombre che si muovono a ventiquattro fotogrammi al secondo nutrendosi della nostra voglia di sognare.

Giustamente il film si sofferma sulla relazione tra sapere vero e sapere illusorio. Un personaggio del film, il professor Bulwer, studioso di forme di vita parassitarie e quindi esperto di vampirismo, coglie il nesso tra parassiti (ragni, polipi…) ed entità fantasmatiche. Parassiti e revenant sono esseri disposti a succhiare la vita degli altri pur di non morire, ma loro vita è diafana.

La Scienza pare però ben poca cosa rispetto al sapere occulto e antico del vampiro. Al Nosferatu, ad esempio, basta una lettera scritta con segni misteriosi per sedurre un avaro datore di lavoro e spingerlo a blandire Hutter, a contagiarlo con la sua stessa avidità e a spingerlo a recarsi in un castello in Transilvania per siglare il contratto di vendita d’una casa diroccata. Hutter finisce così letteralmente in bocca al conte Orlok, maestro di seduzione e illusione. Non è un caso se Orlok è seguito da uno stuolo di topi che portano la peste (elemento assente nel romanzo di Stoker), perché il vampiro è una sorta di pifferaio di Hamelin (altro personaggio del folklore che ama imprigionare innocenti nelle caverne).

Il conte si nutrirà del sangue del giovane lasciandogli credere che tutto sia avvenuto in sogno, dimensione dominante della narrazione. Ellen, la moglie di Hutter, grazie al suo sonnambulismo presentifica però il pericolo corso dal marito e in sogno gli tende le braccia. Oppure in verità le tende verso il vampiro? Hutter e Orlok sono davvero due persone diverse? Quando il vampiro si dirige via nave verso la città di Hutter e verso Ellen nella sua bara piena di terra natia (ad alcuni non è sfuggita l’analogia tra vampirismo e nazionalismo), Hutter lo insegue via terra. Arriveranno insieme – e non a caso. Antagonista ed eroe sono uno l’alter ego dell’altro, inseparabili come un corpo e la sua ombra. Del resto, anche i desideri sono in comune. Nosferatu è la silhouette arcigna che s’intrufola di notte nella stanza della donna amata per cercare morderla perversamente sul collo.

Da dove viene questa necessità del sangue? Da un lato il sangue è vita, ma non bisogna dimenticare che il sangue, elemento che si “trasmette” fra le generazioni, è anche memoria, ricordo. Orlok è una specie di Er capovolto che beve sangue come antidoto all’acqua del fiume Amelete. Quasi non voglia scordare di esser morto per non ricominciare poi a vivere e a rimorire. Da qui il suo paradosso: è un’ombra, ma si spaccia perenne come il sole che, non a caso, poi la dissolve. Perché il sole è verità e il vampiro menzogna.

O forse no? Platone presenta il Mito di Er dopo aver avvisato che, nel suo Stato ideale, i filosofi hanno il diritto di mentire e contar favole per manipolare – a fin di bene – i giovani.