Mille e un intreccio di intrecci del tessuto poetico

… «Si racconta».

Così iniziano Le mille e una notte, scritto risalente al XIII secolo d.C. di autore sconosciuto. Verosimilmente derivato da un testo a trasmissione orale, fu poi messo su carta (lo so, probabilmente non c’era la carta, ma è un modo di dire, concedetemelo) da uno scriba ignoto. Ho sempre subito il fascino di queste storie, perché è come se costituissero il perpetuarsi di una narrazione non solo nello scritto, ma anche nella vita. Ora, propriamente Le mille e una notte non sono adatte a questa rubrica poetica, perché non si tratta di un testo in versi. Ci sono alcune poesie, anche gustose, ma poco significative. Queste notti, tuttavia, sono un buon pretesto per iniziare un discorso che mi fa gioco, legandomi all’articolo giuridico che avete appena finito di leggere.

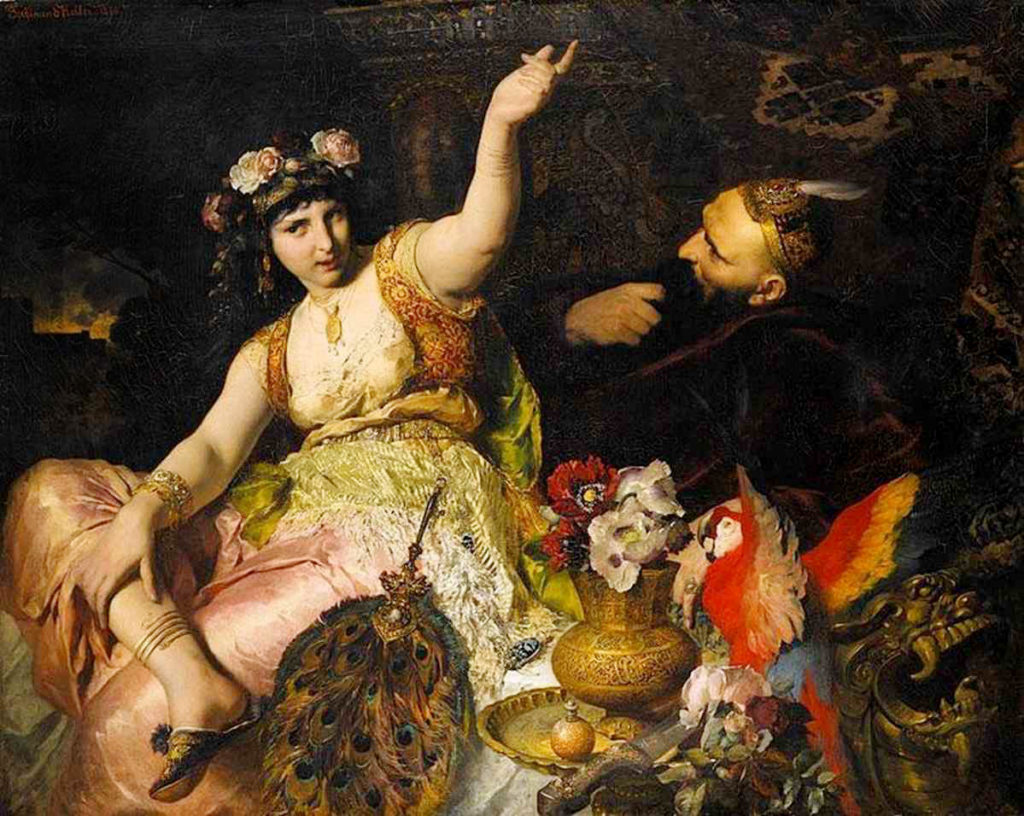

La prima Storia è quella del re Shahriyâr e di Sharazâd. Il primo, per una delusione cosmica nei confronti del genere femminile, decide di sposare una donna ogni giorno, trascorrere con lei la prima notte di nozze e il giorno dopo mandarla al patibolo. La figlia del visir, Sharazâd, non era ragionevolmente concorde rispetto al decreto emanato dal re. Allora decise di provare a recidere quell’usanza legislativa: chiese a suo padre di offrirla in sposa al re; dopo forti resistenze e una storiella edificante, il visir cede e la offre in sposa. Ma la giovane non è per nulla sciocca: ha un piano. La sera, dopo aver giaciuto col re, gli chiede di far venire nelle camere la sorella per raccontarle una storia e dirle addio prima di morire; accordo concessole, a patto che pure lui potesse sentire. Si dà il caso che Sharazâd fosse donna colta, molto intelligente, e che conoscesse a memoria molti libri. Motivo per cui scelse una storia assai lunga, che all’alba dovette interrompersi; così il re dilazionò la condanna, per sapere il finale. Notte dopo notte la storia riprendeva e il re, di fronte a tanta cultura, abilità, intelligenza, si rese conto che non tutto il genere femminile era da semplificare e ridurre a oggetto. Fu così che risparmiò Sharazâd e vissero tutti moderatamente felici e contenti. Storia molto edificante, il cui schema si ripete anche nella seconda storia, Il Mercante e il Jinn.

Ora, per ricordarlo, la mise en abyme è un intrecciarsi di riflessi nella narrazione, che porta a un intreccio che diventa indistricabile e sempre più complesso, dove tutto si fonde in una storia che si amplifica vieppiù. Ebbene, nelle Mille e una notte troviamo di certo tale aspetto. Solo che questo è solamente un testo, uno dei tanti, che si riallaccia a questa visione dell’abisso. Abisso come affondamento in un’eterna riproposizione di storie su storie. In che misura ciò si allaccia con la poesia?

La poesia possiamo dire che sia ormai perlopiù lirica. Così è nella vulgata e nei fatti. Solo che manca la definizione chiara di altri generi: il poema, la satira, le odi, i madrigali, le canzoni, gli epigrammi… In poesia c’era un intrecciarsi foltissimo che legava questi singoli generi tra loro e ha creato diverse chimere che hanno più o meno funzionato. Tra queste figura il poemetto in prosa, in cui tensione narrativa, lirica, poema, satira, tutto si fonde in un unico testo.

Lo sappiamo, la poesia non è più la “Letteratura” per eccellenza, non ha più un pubblico e non fa testo nemmeno tra i lettori forti (perdonate il gioco di parole). Ne abbiamo discusso in parte nel numero precedente. Eppure, se andiamo a confrontarci col mondo poetico, vediamo come esso sia più vivace che mai: slam poetry, letture pubbliche, nuovi autori che sbucano con testi variegati per qualità e quantità.

In questo caos la poesia è affondata in un non-genere: è diventata amorfa, essa stessa riflesso di generi su generi, senza una progettazione complessiva, senza una forma ordinata. Il che non è male di per sé: permette la libertà di esprimersi pienamente, senza più il vincolo del genere. Ma la poesia è davvero così libera?

Ho letto di recente un testo, Idee di Henrich Heine, un libricino di 80 pagine, dove ho ritrovato un poeta che si è dato alla prosa, pubblicando nel 1827 un esempio eccellente di poema in prosa. Fa parte dei Reisebilder, un resoconto generale dei suoi viaggi. Perché Idee non è di certo un romanzo, né tanto meno un testo di poesia. Nell’introduzione dell’edizione Garzanti, scritta da Italo Alighiero Chiusano, c’è questo brano che ho trovato molto interessante, in cui si spiega il titolo del libro: «E quale idea sarebbe? Quella che porta avanti l’umanità – come quelle idee che Heine stesso elenca, con scelta apparentemente casuale ma in realtà molto calcolata: l’Iliade, Platone, la battaglia di Maratona, Mosè, la Venere dei Medici, la cattedrale di Strasburgo, la rivoluzione francese, Hegel, la vaporiera ecc. Come si vede, nessuna idea allo stato puro, ma opere d’arte in cui l’idea s’incarna esteticamente; avvenimenti che nascono da idee filosofiche e politiche e a infinite altre idee filosofiche e politiche danno l’avvio; personaggi concerti che quelle idee pensano, lanciano nel mondo, cercano di realizzare»[1].

Insomma, questo testo contiene in sé una forma di mise en abyme. E ne è un esempio molto sottile, che testimonia come non c’è bisogno di essere Kafka, Borges o Cortázar per scrivere testi complessi, con richiami l’uno nell’altro; anche in un testo ambiguo come quello di Heine c’è un grande gioco che si manifesta nell’opera, scritta per avviare un dialogo infinito col lettore e con se stessi. Tutto ciò in un testo di per sé profondamente poetico.

In poesia l’idea di intrecci di intrecci è spesso presente. Nel complesso infatti essa è qualcosa di difficile lettura di primo acchito; ma una volta compresa, una volta che si è entrati nel testo, si è stravolti in una concatenazione di considerazioni che si riflettono l’un l’altra con dei riscontri del tutto inaspettati. Per esemplificare quest’affermazione ho preso un libro a caso, Poesie di Eliot, edito da Bompiani, ho aperto a pagina 191 e ho scelto questa poesia, tratta da Prufrock e altre osservazioni, del 1917. Si intitola Mattino alla finestra:

Sbattono piatti da colazione nelle cucine del seminterrato,

E lungo i marciapiedi che risuonano di passi

Scorgo anime umide di donne di servizio

Sbucare sconsolate dai cancelli che danno sulla strada.

Ondate brune di nebbia levano contro di me

Volti contorti dal fondo della strada,

Strappano a una passante con la gonna inzaccherata

Un vacuo sorriso che s’alza leggero nell’aria

E lungo il filo dei tetti svanisce.[2]

Immaginatevi il quadro: si sentono i piatti sbattere nelle cucine, questo tintinnare si riflette lungo i marciapiedi, richiamandone il trapestio, poi vengono le donne di servizio, anime umide, un’immagine formidabile. In inglese il terzo verso suona in maniera leggermente diversa, dice infatti: «I am aware of the damp souls of housemaids», «Sono conscio, consapevole, delle anime umide delle donne di servizio». Un passaggio improvviso, netto, dallo sbattere dei piatti («rattling breakfast plates», badate bene alle consonanti liquide, in corsivo, frapposte alle dentali, in grassetto, come rendono appieno il suono, come se fossimo lì, in questo momento, mentre leggiamo) alla consapevolezza dell’esistenza di un oltre, dove ci sono gli «area gates» da cui escono quelle «damp souls». Escono sconsolate. Così si chiude la prima quartina e già abbiamo dei suoni che si concatenano al sentimento, alle parole, alle situazioni che avvolgono il poeta alla finestra: i piatti che sbattono, il trapestio dei passanti, le donne di servizio che escono «despondently», che significa «sconsolate», ma anche, forse più propriamente, in cerca di conforto. Queste immagini si riflettono l’una nell’altra nell’occhio di Eliot, che riesce a fondere e riportare questo insieme complesso, quotidiano.

Poi la seconda stanza, 5 versi, dove ondate brune di nebbia levano contro il poeta volti che diventano contorti dal fondo della strada, visi inquietanti; queste stesse ondate strappano, un verbo molto violento, nell’originale «tear», un sorriso senza scopo («aimless»), reso in italiano dal traduttore con «vacuo», che si alza su, nell’aria, e va sopra i tetti, aleggia. Anche qui abbiamo una serie di corrispondenze che costruiscono uno scenario, che inizia col poeta che si vede travolto dalla nebbia prima con dei volti sconosciuti, e continua con una donna dalla gonna inzaccherata. È chiaro che c’è un forte legame in questa seconda parte tra l’io poetico e la donna.

Nell’insieme questa poesia è propriamente aimless come il sorriso che si alza, strappato dalla nebbia e lanciato al poeta, insieme ai volti contorti, al rumore dei piatti, alle donne di servizio. È una semplice mattinata, con tutta una serie di giochi di sguardi, incontri, suoni, aria, nebbia, che si amplificano. Ci si sente in poche righe trasmigrare in una dimensione vicina al poeta; ne traiamo una storia, composta non solo dalla narrazione, ma da qualcosa di più profondo, ossia da quella che in retorica si chiama sinestesia, che penso sia la figura retorica più significativa della poesia, più della metafora. Perché la sinestesia permette alla poesia di distaccarsi dalla e allo stesso tempo aderire strenuamente alla realtà e di farti sentire con mano quello che il poeta vive coi suoi occhi.

Quindi, anche prendendo una poesia a caso, si vede come i principi della mise en abyme siano presenti spesso nel testo poetico. Ovviamente non in tutti, però è importante denotare come la poesia nasca come un riflesso di riflessi, racconto di racconti, intreccio narrativo di un tessuto mitico, lirico, satirico, che si ripercuote innumerevoli volte sia nel lettore, sia nel poeta. Eliot lo fece bene e seppe soprattutto reinterpretare il genere poetico. Infatti Prufrock è un testo ben connotato, un monologo drammatico, in cui si amplifica vieppiù la coscienza. Ed è nell’ottica di un contesto ben preciso, all’interno di un progetto ben delineato, che si sviluppa il testo di Eliot in tutta la sua potenza: nel genere si genera.

Credo in definitiva che questo tema, l’Abisso, faccia gioco a un fatto: c’è bisogno dei generi. Perché uniformare la poesia in un’unica informe categoria, assiepata in un angolo della libreria, significa dimenticare la grandezza di un ambito che aveva in sé tanti aspetti, tante declinazioni che permettevano un pieno riflesso l’una nell’altra, uno specchio nello specchio, che consentiva al lettore di inoltrarsi più facilmente nel ginepraio dei testi poetici. Oggi, per intenderci, è l’autore che conta, non i testi che realizza, e si confonde l’idea di libertà poetica totale con la possibilità di scrivere a caso, basta che si scriva alla maniera di… Siamo al manierismo più bieco insomma.

La possibilità di definire un genere permetterebbe a chi legge di interessarsi di più a una tipologia piuttosto che un’altra, e a chi scrive di rientrare in un contesto dove avere la piena possibilità (e il pieno agio) di esprimere la propria poetica. Del resto, senza genere è impossibile creare una poetica, e senza poetica non c’è la possibilità di costruire quella catena di storie, riferimenti, intrecci che hanno creato quel filo che unisce nel presente poetico tutta la poesia dall’origine dei tempi fino ai giorni nostri.

Ciò detto, questo stesso articolo è una mise en abyme: in poche righe, c’è una matrioska di storie, poesie, testi in prosa, in prosa poetica, riferimenti alla contemporaneità, al passato, esigenze, possibilità, aspetti di un riflesso di riflessi che ci permette di guardarci allo specchio e riconoscerci. Ho cominciato con una raccolta di favole e concludo ancora con esse per non arrestare il fiume della prosa poetica di questo numero, perché come dice un visir nelle Mille e una notte: «Ho visto»…

Note

[1] In H. Heine, Idee. Il libro Le Grand, tr. it. M. e E. Linder, Garzanti, Milano 1995, p. XLV.

[2] T.S. Eliot, Poesie, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano 2000, p. 191.