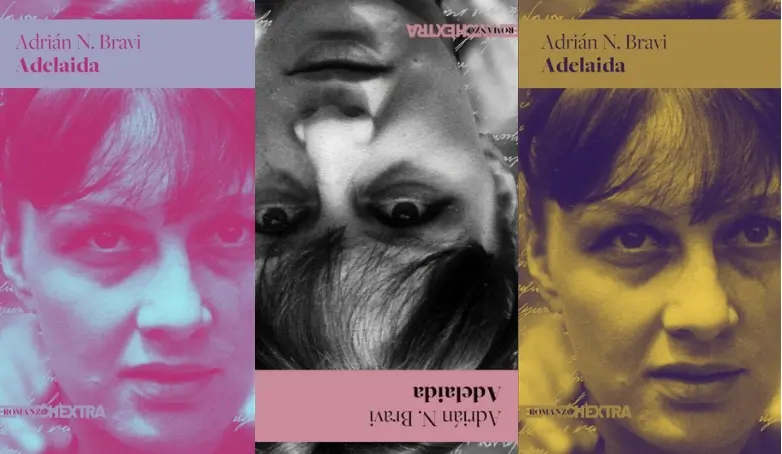

I testi riconducibili al filone della biofiction [1], capaci di soddisfare il desiderio di sbirciare nelle vite di personaggi famosi o di perfetti sconosciuti che, attraverso la luce della letteratura, emergono dal buio della memoria, sono tra le più interessanti opere ibride degli ultimi anni. E proprio al buio – non della memoria, ma certamente della comune conoscenza – sarebbe stata forse destinata anche Adelaide Gigli, se non fosse divenuta protagonista, soggetto ed oggetto dell’indagine letteraria compiuta da Adrian N. Bravi in Adelaida, testo edito da Nutrimenti e inserito nella dozzina del Premio Strega 2024.

Negli ultimi anni, una delle tendenze che ha interessato in maniera più pervasiva la produzione letteraria è stata senza dubbio la proliferazione di forme testuali ibride che, in maniera più o meno evidente, si costruiscono sulla sintesi, il miscuglio e la contrapposizione di realtà e finzione.

Se, come ha notato Donnarumma[2], una delle principali caratteristiche dell’iper-modernità letteraria è proprio l’emersione di scritture non-finzionali, che hanno contribuito a ridisegnare i confini di letteratura e resoconto fattuale, corrodendo le modalità con cui siamo abituati a pensare e a fruire la letteratura stessa, è altrettanto evidente l’interesse che un numero sempre maggiore di autori – e di lettori – ha per il racconto delle vite degli altri. Come ha acutamente osservato Marco Mongelli:

L’interesse accordato dalla cultura contemporanea occidentale alla vita di una persona realmente esistita è eclatante e non si limita alla letteratura: il cinema, il teatro, il fumetto, la fotografia hanno acquisito negli ultimi tre decenni una dimensione biografica inedita e non estemporanea. Limitando lo sguardo alla letteratura, i titoli dei libri e delle collane editoriali degli ultimi anni testimoniano la pervasività di questa tendenza. Questa nuova fortuna della biografia riguarda due aspetti opposti della produzione culturale, rappresentando allo stesso tempo un fenomeno editoriale di massa e uno di ricerca letteraria: da un lato soddisfa il sentimento di conoscere le vite reali di personaggi più o meno famosi (e in un certo modo “illustri”); dall’altro rivela un’intenzione poetica precisa e consapevole da parte di molti autori contemporanei[3].

Questa bulimica “fame di realtà”[4] è giocata su una sottile ed ambigua distinzione, continuamente rinegoziabile e rinegoziata, tra cosa sia la realtà di cui ci si vuole nutrire e su quali siano i confini entro i quali si possa scrivere di essa.

Da un lato, sempre Mongelli ritiene che lo sviluppo di oggetti estetici dall’aria sempre più bizzarra come «ricostruzioni di fatti di cronaca (nera, perlopiù), ricostruzioni della vita di personaggi storici, addirittura riscritture di un intero periodo storico in una maniera non necessariamente contro-fattuale»[5] sia la naturale conseguenza della sempre più evidente convinzione che abbiamo di vivere in una finzione poiché «non solo tutto quello che ci circonda è costruito come se fosse una finzione, un racconto costruito ad arte, ma noi stessi ci percepiamo come tanti personaggi di una storia inventata da qualche romanziere»[6].

D’altra parte, ancora Donnarumma sostiene che:

La distinzione tra fiction e non fiction è largamente abusiva e, per certi versi, primitiva e rozza. Tuttavia, occorre riconoscerle un ruolo decisivo come sintomo del mutamento in atto: dove infatti il postmoderno affermava che tutto è fiction, e operava per la trasformazione in fiction degli elementi tratti dalla cronaca e dalla storia, l’ipermoderno vede una resistenza alla finzionalizzazione, che si compie (ma neppure lì incontrastata) nel dominio dei media vecchi e nuovi. L’etichetta stessa di non fiction, che non riesce a designare il proprio oggetto se non in negativo, rivela che questo va strappato appunto alla fiction[7].

Un aspetto interessante di questo stato dell’arte è riscontrabile anche nella postura che hanno iniziato ad assumere gli autori di questi testi. Il dato di realtà o l’impossibilità di stabilire cosa sia la verità nell’epoca contemporanea sono, infatti, continuamente tematizzati all’interno dei testi da parte di una voce autoriale forte, presente sulla pagina, credibile perché racconta episodi o eventi di cui è stata testimone ed esposta perché rende conto di indagini che ha compiuto in prima persona (senza nascondere, spesso, i giri a vuoto, i limiti e le difficoltà riscontrate durante queste stesse indagini).

La sintesi tra realtà e finzione sembra essere diventata dunque la principale modalità attraverso cui provare a dare un senso e a comprendere il nostro contemporaneo, poiché la letteratura non finzionale, nell’accogliere i frammenti di quei flussi informativi in cui siamo continuamente immersi, sarebbe la rappresentazione testuale della condizione dell’uomo contemporaneo e, attraverso il discorso mediato da un narratore continuamente esposto, cercherebbe di dare un senso alle spinte contraddittorie, indicibili e ambigue che questo continuo flusso di informazioni differenti solleva.

Ciò che può apparire sorprendente è che questa ibridazione ha investito in maniera particolarmente massiccia un genere tradizionale come la biografia e le produzioni più interessanti – e altrettanto problematiche dal punto di vista ermeneutico – sono, in questo senso, quelle opere che, variamente e in modo non univoco, possono essere inscritte sotto le categorie-ombrello di Biofiction e Autofiction, ossia le opere capaci di mostrare in maniera più evidente quel desiderio di sbirciare nelle vite di personaggi famosi o di perfetti sconosciuti che, attraverso la luce della letteratura, emergono dal buio della memoria. Come Adelaide Gigli.

Adelaida è a prima vista un testo che – come spesso capita nella contemporaneità – sfugge ad ogni possibile categorizzazione di genere: non si tratta infatti di una semplice biografia, né basterebbe definirlo Biofiction o saggio romanzesco per rendere conto delle sfumature e dei meccanismi letterari che stanno alla base della sua produzione e, in ultima analisi, della sua valenza estetica.

Bravi, in questo senso, racconta la vita di Adelaide, artista, ceramista e intellettuale argentina (ma nata a Recanati) tenendo sullo sfondo la narrazione delle vicende dell’Argentina del Novecento, in un rispecchiamento continuo tra destino individuale e storia collettiva di un popolo. L’operazione di Bravi, come vedremo, si snoda secondo due principali dominanti estetico-letterarie ed è volta tanto a mostrare le conseguenze che le vicende storiche possono avere su una persona politicamente impegnata, quanto a incastonare, a cesellare sulla pagina il racconto della vita di una donna attraverso il filtro e la mediazione di chi questa donna ha conosciuto e a cui è rimasta accanto fino alla fine dei suoi giorni.

Il testo, infatti, si divide in due parti – l’inatteso e il congedo – in cui, in maniera sensibilmente differente, la narrazione segue una delle due dominanti estetico-letterarie. Nella prima parte, Bravi racconta la giovinezza di Adelaide, il suo impegno politico ed intellettuale nella creazione della rivista Contorno e l’arco esistenziale dei suoi figli, Mini e Lorenzo Ismael, entrambi tragicamente annoverati tra le migliaia di desaparecidos brutalmente torturati e uccisi dai regimi dittatoriali argentini. Parallelamente alla narrazione delle vicende private di Adelaide e della sua famiglia, Bravi traccia un avvincente resoconto dei fatti storici che hanno interessato l’Argentina dagli anni Sessanta in poi, ricostruendo la temperie culturale, il desiderio di libertà, i sogni e le speranze di una generazione intera, costretta a fare i conti con la violenza e l’oppressione politica.

Il narratore, contestualmente, prende la parola, mette in relazione gli episodi della sua vita e i ricordi della sua infanzia con la vita di Adelaide, senza nascondere ai suoi lettori i vuoti lasciati dalla memoria o dalla sua negligenza (nella nota conclusiva al testo, per esempio, Bravi si rammarica di non aver spronato la donna a proseguire il suo racconto per capirlo meglio, ma di aver lasciato piena libertà ad Adelaide di raccontargli quello che le andava di riferire) ma senza nemmeno cadere nella tentazione – tipica dei romanzieri o degli autori di Biofiction – di utilizzare l’immaginazione e l’invenzione romanzesca per riempire i buchi:

A lei, comunque, mi piace pensare, non dovrebbe dispiacere aver lasciato dei vuoti nella sua biografia, credo che l’abbia immaginata così, un po’ a singhiozzi. In fondo, la nostra vita non è altro che una schiera interminabile di buchi. Alcuni comunicano in modo sotterraneo tra loro, altri, invece, restano isolati o troncati di netto nella storia individuale.

Il romanzesco, dunque, non entra nel testo di Bravi come stampella, come supporto immaginativo alle mancanze della realtà referenziale ma si configura uno strumento di organizzazione e di messa in narrativa della vicenda storica e biografica. Bravi, in questo senso, utilizza le tecniche del romanzo come il discorso diretto, il montaggio per episodi dalla forte carica immersiva, la psiconarrazione, il discorso indiretto libero, il monologo riportato e l’accezione descrittiva degli aggettivi per dotare di ritmo e per rendere avvincente il resoconto di fatti reali e documentabili.

Ciò che questa prima parte sembra mettere in gioco riguarda, dunque, il rapporto tra biografia e fascinazione per il romanzesco: la bravura di Bravi, in questo senso, consiste nell’essere riuscito a dare una forma romanzesca ad una materia di per sé fattuale, ma con una sua insita predisposizione a questo romanzesco stesso.

Accanto a questo aspetto, in Bravi c’è il desiderio di rendere la lettura un’occasione di informazione e di accrescimento culturale. È infatti in questa direzione che si possono spiegare le ampie sezioni in cui l’autore, interrompendo la narrazione biografica, traccia dei lunghi ed avvincenti affreschi dell’Argentina novecentesca. Questo desiderio culturale si accompagna all’interesse di mostrare come “le vicende storiche possano determinare le nostre vite” e che “siamo una conseguenza della storia e che le nostre scelte, per quanto personali e deliberate, sono sempre determinate dagli eventi”.

Nella seconda parte, l’interesse per le vicende storiche e la fascinazione per il romanzesco, pur senza sparire, tendono ad affievolirsi e subentra in maniera evidente la posizione e l’esposizione del narratore all’interno del testo. In questa seconda parte, infatti, vengono raccontati gli ultimi anni di vita che Adelaide trascorre a Recanati, lo sviluppo e il progressivo peggioramento della sua malattia ed infine la sua morte. In tutto questo ultimo periodo, l’autore è stato accanto ad Adelaide, assumendo un ruolo decisivo nella vita della donna, aiutandola nella sistemazione della sua opera e facendole da amico e confidente.

Per questa ragione, Bravi è voce narrante credibile perché testimone diretto di quello che racconta; il tempo trascorso con Adelaide, occasione di dialogo e confronto, diventa fonte primaria della narrazione. Per Bravi l’indagine biografica è volta a scoprire qualcosa del personaggio e cosa di quel personaggio si riverberi sull’autore. In seguito, cosa di quel personaggio, tramite la mediazione del narratore, si riverberi sui lettori. L’inchiesta sul personaggio e sul suo ruolo da protagonista nelle vicende dell’argentina novecentesca diventa, per comparazione, la ricerca di una esemplarità.

Adelaida, oltre alle sue tragedie e al periodo buio che le è toccato in sorte, era, per me e per molti altri che l’hanno conosciuta, una luce, a volte triste, a volte allegra, che illuminava tutto intorno a sé. Candida, generosa e gioviale. Qualunque cosa facesse […] lo faceva con stile e gentilezza. Nei suoi modi non c’era nulla di anacronistico, era sempre stata radicata nel suo tempo. Aveva il dono di saper dare senza pretendere nulla in cambio e se l’aiutavi in qualcosa non si risparmiava di ringraziarti mille volte.

Nel compiere questa operazione, Bravi riesce però nel difficile compito di trovare un equilibrio perfetto. Il narratore riesce a eclissarsi e diventare specchio su cui si riflette, in tutta la sua grandezza, la figura di Adelaide. Nel testo entrano in gioco, intrecciate continuamente, la spinta verso il romanzesco inteso come modalità di racconto di una vita – quella di Adelaide – avventurosa e sorprendente come un romanzo, e la spinta verso il resoconto fattuale tipico delle biografie e dei reportage. Il risultato è un’opera plastica, un ibrido di fiction, verità fattuale e saggio storico, in cui a differenza della biografia stessa, l’autore annulla il distanziamento tra punto di vista del biografo e punto di vista del biografato, mescolandoli tra di loro e utilizzando il romanzesco per dotare la scrittura referenziale di una continua oscillazione fra prospettiva della protagonista e prospettive altre rispetto alla protagonista.

La ricezione della vicenda di Adelaide, in ultima analisi, è un confronto con il personaggio visto come una persona reale, che possiamo guardare come guardiamo chi è esterno all’esperienza della lettura. L’incontro con un personaggio letterario, anche se ispirato o modellato su una persona reale, è infatti solitamente oggetto di una mediazione stilistica e letteraria e il modo in cui lo si guarda dovrebbe essere mediato dai modi della lettura e della interpretazione. Bravi, senza rinunciare naturalmente alla modulazione stilistica e letteraria – la sua scrittura, al contrario, è dotata di grande perizia formale – ma ponendosi come mediatore tra il lettore, la biografia di Adelaide e la storia dell’Argentina, subordina il romanzesco alla biografia e rende il primo uno strumento con cui entrare in contatto con la seconda e con cui restituire in maniera immediata la vita di una donna straordinaria.

di Alessandro De Marchi

LEGGI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI DI LETTERATURA

[1] Utilizzo il termine Biofiction con il significato che ne ha tracciato Mongelli in Mongelli. Marco, «La biofiction italiana iper-contemporanea». Narrativa [Online] 41 (2019).

[2] In Donnarumma, Raffaele. Ipermodernità: dove va la narrativa contemporanea. Studi e ricerche 674. Bologna: Il mulino, 2014.

[3] Mongelli, Marco. «Il reale in finzione. L’ibridazione di fiction e non-fiction nella letteratura contemporanea». Ticontre. Teoria Testo Traduzione; N. 4 (2015), 31 dicembre 2015. P. 165

[4] Secondo la celebre espressione che da il titolo ad un saggio di David Shields

[5] Mongelli, Marco. «Il reale in finzione. L’ibridazione di fiction e non-fiction nella letteratura contemporanea». Ticontre. Teoria Testo Traduzione; N. 4 (2015), 31 dicembre 2015. P. 166

[6] Ibidem.

[7] Donnarumma, Raffaele. (2011), Ipermodernità: ipotesi per un congedo dal postmoderno. In “Allegoria”, 64. P. 23.