Il linguaggio dell’abbondanza di Godard

Socrate: «Forse allora sulla tavola più grande ci sarà una giustizia più forte e più facile da comprendere. Perciò, se volete, ricerchiamo la sua natura prima di tutto nella città, poi esaminiamola nel singolo individuo […]»

(Platone, La Repubblica, Libro II)

«Mamma, che cos’è il linguaggio?»

«È la casa in cui abita l’Uomo.»

(J.-L. Godard, Due o tre cose che so di lei)

Cos’hanno in comune La Repubblica di Platone e Jean-Luc Godard? Nulla, se non un certo procedimento creativo riassumibile nel motto latino melius est abundare quam deficere. Del resto, abbondanza e creazione vanno di pari passo. Ed è proprio la Copia, nel duplice senso di copiosità e riproduzione, che lega le opere dei due autori.

La parola “copia”, dal latino cum opis, significa letteralmente “fare assieme” (la radice opis vale anche per officina e ufficio), oltre che “abbondare”, “replicare” e “riprodurre”. Un fare che però non necessariamente è cosa bella. Tra copia e hybris, la “tracotanza”, il passo è breve. In effetti, tanto La Repubblica di Platone quanto il film di Godard sono interessati alla problematicità legata alla riproduzione, intesa come sovrapproduzione che ci allontana al contempo dalla vera vita e dalla vitalità della verità.

Ma è proprio il procedimento in sé che accomuna le due opere. Se vuoi capire una persona guarda come governa la casa, direbbe la saggezza popolare. Così fa Platone e lo stesso fa Godard (per il quale la casa dell’Uomo è il linguaggio).

Platone, nel momento in cui si accinge a voler indagare cosa sia la Giustizia, si rende conto che affrontare la questione dal punto di vista microscopico dei singoli individui non lo porterà molto lontano. Se nella Repubblica decide d’investigare la giustizia sul piano delle costituzioni politiche, presumendo con largo anticipo rispetto a Marx e Darwin che l’ambiente (sociale) influenza l’Uomo, è perché nota che installandosi sul piano politico e studiando quale sia la migliore forma di governo (timocrazia, oligarchia, democrazia), poi si potrà più facilmente osservare quale sarà quella in grado di formare l’Uomo Giusto. Nella Repubblica per comprendere chiaramente ciò che è fine e minuscolo, ciò che è individuale, bisogna spingersi insomma sul piano macroscopico dei processi, guardare a ciò che è molto vistoso, abbondantemente evidente. Il punto è che, se ci si eleva a un certo grado di potenza delle tendenze, se ci si porta al livello madornale dei fenomeni e li si studia sulla base di una certa abbondanza di dati, i fatti da indagare e gli elementi da elaborare appaiono sotto una luce più chiara. Insomma, l’indagine si fa più maneggevole. Come ebbe a dire un personaggio minore di una commedia di Woody Allen riferendosi a Karl Marx: «La quantità determina la qualità». Non solo la Copia (nel senso di copiosità) esprime un certo grado di conoscenza, ma in un certo senso dà forma e produce ciò che c’è da conoscere.

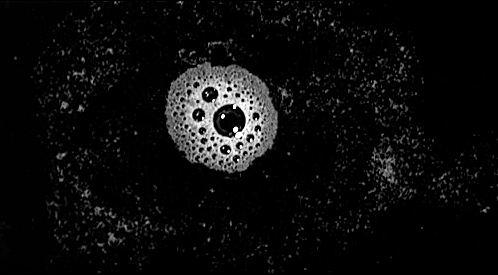

Fotogramma da “Due o tre cose che so di lei” di J.-L. Godard (1967)

Anche Jean-Luc Godard, nel momento in cui si accinge a girare Due o tre cose che so di lei, procede come il Socrate della Politeia, e si installa sul piano dell’indagine macroscopica. Anzi, non è da escludere che la Repubblica sia stato proprio il modello da cui il regista è partito. Solo che quello di Godard è un piano ancora più generale: quello della produzione della comunicazione linguistica.

È difficile riassumere Due o tre cose che so di lei[1] in due parole, proprio per l’abbondanza di temi trattati nell’opera. Si spazia dalla geopolitica francese (Algeria e Vietnam) alla vita di una prostituta. Il film si apre con delle immagini e suoni di Parigi o, per meglio dire, delle gru e dei cantieri di una Parigi in perenne fase di edificazione, con una voce over che ci informa delle novità politiche del governo gollista, per poi passare alla protagonista (Godard precisa nome e cognome dell’attrice), presentata quasi da subito nel blu bianco e rosso della bandiera francese.

Mettendo in scena un falso film inchiesta (e che non sia una vera indagine lo si capisce già dal tono delicato della voce over, un sussurro molto distante dall’enfasi che caratterizza di norma il giornalismo), Godard ci parla della Francia degli anni Sessanta, delle guerre, della regione di Parigi interessata dai primi processi di gentrificazione, di una prostituta e dei sui rapporti – parziali e cosificanti – con gli uomini (a spingerla a prostituirsi è addirittura il marito), che diventano il simbolo di ogni relazione umana nella società capitalistica, dove ogni rapporto è mediato da oggetti che, di fatto, diventano fine e mezzo di ogni interazione umana. Insomma, Godard, in Due o tre cose che so di lei, conduce un discorso al contempo politico, esistenziale e poetico sulla civiltà dei consumi, sull’abbondanza e sulla copiosità della produzione che si fa però inquinamento ambientale, non solo del tipo comunemente inteso, ma anche polluzione del linguaggio, dell’estetica e, in fin dei conti, della stessa esistenza umana.

Come nella Repubblica, dunque, Godard guarda a ciò che è socialmente vistoso per spiegare i mutamenti che interessano i singoli. Diversamente da Platone, però, non si limita al piano generale e utilizza il singolo caso personale di una madre che si prostituisce per mantenere un certo tenore di vita («[…] è sempre la stessa storia, niente soldi per pagare l’affitto, oppure niente TV, oppure niente auto, oppure una lavatrice, o soldi per le vacanze, dunque niente vita normale […]») come simbolo di cosa accade alle anime di coloro che vivono nel paese della cuccagna, perennemente sospinti alla ricerca di nuovo denaro dall’abbondanza di desideri più o meno indotti.

Fotogramma da “Due o tre cose che so di lei” di J.-L. Godard (1967)

Oppure no. Anche in questo Godard aderisce a Platone, perché la protagonista di Godard è tanto prostituta quanto filosofa, un po’ come tutte le donne del film e, come tutte le donne del film, risponde a domande che lo spettatore non ha udito porre (tranne che in due scene finali): forse perché la donna della società capitalistica partecipa a un dialogo in cui la voce del maschio (ogni maschio nel film è puttaniere, padre, lenone o criminale allo stesso tempo) simbolizza la voce, inascoltabile, del potere. Però la filosofa-meretrice di Godard, paradotssalmente, conduce un percorso opposto a quello del filosofo del Mito della Caverna e va ex lux umbris. Invece di liberarsi delle catene e delle ombre per fuggire alla luce del sole, la filosofa di Godard (e con lei tutti noi) sembra volersi addentrare ancora di più nella caverna, legarsi ancora di più allo spettacolo delle ombre, delle immagini prodotte da fuochi minori.

È che quello di Godard è, come già detto, anche un discorso sull’economia del linguaggio e della produzione poetica. Tutto il film è infatti inframmezzato sia da immagini, di norma prese in prestito dalla pubblicità, sia da testi di libri (sia scritti che letti). Godard ci vuol dire due cose al contempo. La prima è che la comunicazione è sempre parziale. La parola omette sempre qualcosa dell’immagine che, a sua volta, è altrettanto parziale e prospettica, dato che ogni artista, poeta, scrittore è costretto a una selezione. Non si tratta, però, di scegliere l’immagine o le parole giuste ma giusto di scegliere. «Non un’immagine giusta ma giusto un’immagine», come ebbe a dire Deleuze a proposito di Godard. La seconda è che tale scelta è etica proprio perché non finalizzata a nulla. Il linguaggio dell’abbondanza, della pubblicità e della comunicazione che mira al commercio, infatti, obnubila l’uomo e lo riduce a un niente ed è da questo niente che bisogna ripartire. Come dice Godard alla fine del film:

Ascolto la pubblicità sul mio transistor; grazie alla ESSO parto tranquillo sulla strada del sogno e dimentico il resto, dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico il minimo sindacale, dimentico la crisi degli alloggi, dimentico la fame in India. Ho dimenticato tutto salvo che, poiché mi hanno ridotto a zero, è da lì che devo ripartire.

Note

[1] Ci riferiamo qui all’edizione originale francese, stravolta dal doppiaggio italiano.